Миастения ( miastenia gravis pseudoparalitica ). Миастенический криз. Причины ( этиология ) миастении. Патогенез миастении.

Миастения (miastenia gravis pseudoparalitica)

характеризуется выраженным феноменом мышечной слабости и патологической

утомляемости мышц, иногда снижением и даже выпадением рефлексов.

Поражение двигательного аппарата происходит в области мионеврального

синапса. В процесс может вовлекаться любая мышца тела, однако

преимущественно страдают мышцы глаз, лица, губ, языка, глотки и шеи.

Этиология миастении окончательно не выяснена. Иногда наблюдаются семейные случаи, но наследственный характер заболевания не доказан.

Патогенез миастении

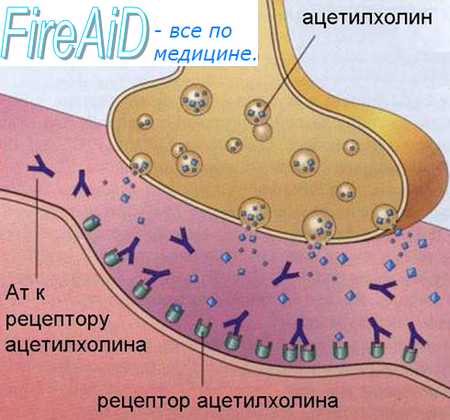

Патогенез миастении сложен. Бесспорен факт нарушения

нервно-мышечной передачи, что подтверждается целым комплексом

фармакологических воздействий и результатами современных морфологических

исследований с использованием электроной микроскопии. Постсинаптический

блок связывают с уменьшением числа холинергических рецепторов концевой

пластинки и/или их недостаточной чувствительностью к ацетилхолину (АХ), а

также с нарушением синтеза АХ в результате дефекта активности

ферментов. Определяющую роль в развитии этого состояния играют,

очевидно, аутоиммунные нарушения (Н. А. Ильина, Д. Р. Штуль-ман, 1995).

Подтверждением этого является наличие в сыворотке крови больных

множественных аутоантител, в том числе антител к скелетным мышцам

Клиника ( признаки ) миастенического криза. Клиника (

признаки ) миастении. Диагностика миастении. Диагностика миастенического

криза.

Миастения характеризуется патологической мышечной

утомляемостью — уникальным и специфическим признаком этого заболевания.

Развивающаяся при этом мышечная слабость отличается от обычных парезов

тем, что при повторении движений (особенно в частом ритме) она резко

возрастает и может достигнуть степени полного паралича. При работе в

медленном темпе, особенно после сна и отдыха, сила мышц сравнительно

долго сохраняется (Н. А. Идьина, Д. Р. Штульман, 1995).

Развитие заболевания чаще подострое или хроническое, но

возможно и острое, связанное с влиянием экзогенных факторов (инфекции,

интоксикации), а также эндокринных сдвигов (беременность,

климактерический период).

Выделяют генерализованную (более частую) и локализованную

форму заболевания. Последняя подразделяется на глазную (поражение

глазодвигательных мышц) и бульбарную (поражение мышц языка, гортани,

глотки).

В типичных случаях при данном заболевании первыми появляются глазодвигательные нарушения:

слабость глазных мышц приводит к диплопии и косоглазию, одно- и

двустороннему птозу верхних век, в последующем возникают трудности речи и

глотания.

Позднее присоединяется слабость и утомляемость мимической мускулатуры и жевательных мышц.

Поражение бульбарной мускулатуры вызывает нарушение функции мягкого

неба и надгортанника: возникают трудности при проглатывании пищи,

изменяется тембр голоса. Возникают аспирационные пневмонии. При

дальнейшем прогрессировании заболевания появляется слабость в руках,

мышцах шеи, дыхательных мышцах.

Диагностика миастении строится на типичной клинике,

специальных пробах, позволяющих выявить у больного патологическую

мышечную слабость, прозериновой пробе, электромиографическом

исследовании.

Дифференциальный диагноз проводится с рассеянным склерозом, внутристволовой опухолью, полиоэнцефалитом, базальным менингитом.

Миастенический криз возникает под влиянием экзо- или

эндогенных причин и характеризуется быстрым ухудшением состояния, и

иногда в течение нескольких десятков минут может наступить смерть.

У больных со средней, или даже легкой формами миастении,

быстро развивается генерализованная мышечная слабость, доходящая нередко

до состояния тетраплегии, появляются выраженные бульбарные нарушения

(афония, дизартрия, дисфагия). Из-за накопления слизи в ротоглотке

возникают трудности речи и глотания. Густая мокрота может обтурировать

дыхательные пути. Мышечная слабость дыхательных мышц в сочетании с

бульварными нарушениями и накоплением слизи способствует развитию острой

гипоксии головного мозга. Отмечается психомоторное возбуждение,

сменяющееся вялостью. Определяется быстрая истощаемость сухожильных

рефлексов. Наблюдаются вегетативные расстройства в виде мидриаза,

тахикардии, пареза кишечника. Снижается эффективность

антихолинэстеразных препаратов.

Неотложная помощь при миастеническом кризе. Первая помощь при миастеническом кризе.

1. Во время криза следует обеспечить проходимость

дыхательных путей, удалить слизь из глотки с помощью отсоса или другим

методом, и, при наличии показаний (см. тему ОСТРАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ), начать ИВЛ любым дос- тупным методом, с

последующим переводом больного на ста- ционарное аппаратное

дыхание.

2. После того, как будет обеспечено адекватное дыхание через эндотрахеальную трубку, для улучшения нервно-мышечной передачи, назначаются антихолинэстеразные препараты

(прозерин или калимин). Механизм действия: они ингибируют холинэстеразу

— фермент, гидролизирующий ацетилхолин до холи-на и ацетилкоэнзима А в

синаптической щели. На этапе оказания неотложной помощи п/к вводится 1

мл 0,05% раствора прозерина. Действие его начинается через 15—20 мин.

Внутривенное введение прозерина в данной ситуации не рекомендуется, т.

к. возможна опасность остановки сердца.

При нахождении больного на ИВЛ в условиях стационара,

прозерин вводят в/в. Доза и кратность его введения подбирается в

индивидуальном порядке, до купирования мышечной слабости.

3. В качестве иммунодепрессанта назначается преднизолон 90-120 мг/сут.

4. Симптоматическая терапия осуществляется по общепринятым методикам.